Диана Уалион, Sputnik

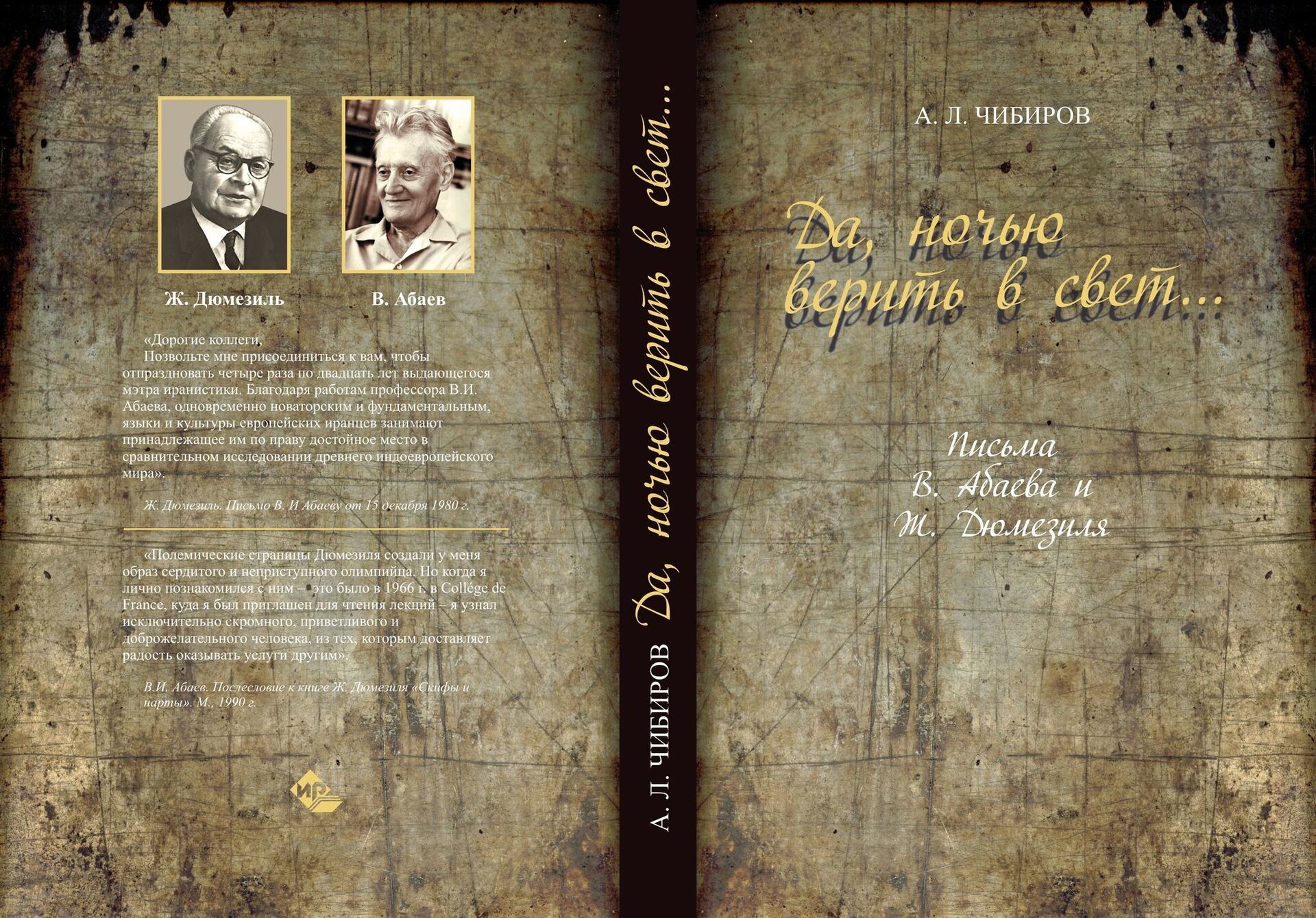

Владикавказский научный центр (ВНЦ) РАН издал переписку двух выдающихся ученых – осетинского лингвиста Василия Абаева и французского мифолога, одного из первых исследователей Нартовского эпоса Жоржа Дюмезиля. Книга вышла под авторством директора ВНЦ Алексея Чибирова. Над книгой больше года работали ученые из России, Франции, Нидерландов.

– Алексей Людвигович, расскажите, как вы начали работать над книгой?

– Когда я стал директором Центра скифо-аланских исследований, я нашел в архиве пачку писем, которые Жорж Дюмезиль писал в свое время Василию Ивановичу Абаеву. Как мне потом рассказали сотрудники Центра, эти письма вместе со своим личным архивом Василий Абаев передал первому руководителю Центра скифо-аланских исследований Виталию Гусалову. Впоследствии еще часть писем мне передали из архива СОИГСИ.

Кроме того, мы обратились в парижский архив Дюмезиля в Коллеж де Франс через нашу коллегу и соотечественницу Лору Джанаеву, которая дружит с семьей ученого. В Коллеж де Франс, где хранится весь архив французского профессора, по нашему запросу нашли письма, которые ему писал Абаев. Так мы получили копии 20 полных писем. В итоге у меня на руках оказалось 68 писем.

– Как проходил процесс работы над письмами? Все ли они вошли в книгу?

– Да, мы переводили все, что у нас было. Основным переводом с французского на русский занимался наш коллега Тимур Чибиров, далее мы привлекли профессиональную переводчицу с французского Марианну Исааковну Брусовани. Она помогла нам стилистически обработать письма. В какой-то части с переводом непонятных оборотов помогала и сама Лора Джанаева. Научным редактором выступил известный лингвист, профессор Лейденского университета (Нидерланды) Александр Маркович Лубоцкий. Он помог с расшифровкой сокращений и с профессиональной терминологией, которая по понятным причинам была неизвестна переводчикам.

– Что было самым интересным в работе над книгой?

– Интересно было проследить развитие взаимоотношений Дюмезиля и Абаева: от крайне уважительного и дистанцированного в самом начале до дружеского в конце. Конечно, 35 лет эпистолярного общения сделали их хорошими друзьями. Интересно и то, что в жизни они встречались только раз, во время поездки Абаева в Париж, куда он прибыл на две недели по приглашению Дюмезиля. Получается, только две недели из 35 лет знакомства они провели вместе.

– Какое у вас сложилось впечатление от переписки двух выдающихся ученых?

– Знаете, когда соприкасаешься с великими, действительно великими людьми, то за портретами на стене и старыми фотографиями начинаешь видеть людей с эмоциями, личными проблемами, планами на будущее, которыми они делились друг с другом.

– Чем эта книга может заинтересовать читателя?

– Из этой переписки можно вынести очень много интересного. В первой части книги я рассортировал письма по основным темам, которые они обсуждали. Об их взаимоотношениях, о том, как планировалась поездка в Париж, как Дюмезиль занимался убыхами и бесленеевцами. Они писали также о том, как с нетерпением ждут выхода Этимологического словаря Абаева, говорили про Нартовский эпос. Особенно интересны их личные взаимоотношения, когда, например, Дюмезиль рассказывал о болезни своей жены и о том, что он за ней ухаживает и следит за ее здоровьем. Понимаешь, что они тоже люди, со своими проблемами и отношением к жизни.

– Книга называется "Да, ночью верить в свет…". Почему такое название?

– В одном из писем Дюмезиль цитирует строчку забытого, как он сказал, поэта Эдмона Ростана "Да, ночью верить в свет – вот жажда идеала…". Я посчитал, что это может быть хорошим названием для книги.

- Планируется ли презентация книги в Южной Осетии?

- Пока мы собираемся подготовить большую презентацию в СОИГСИ, чуть позже я постараюсь организовать презентацию и на Юге.